|

Au début des années 50, les

autorités Françaises avaient mesuré le caractère indispensable de posséder

une force de frappe dissuasive autonome. En 1951, le gouvernement

Bourgès-Maunoury se prononça en faveur des missiles stratégiques. Puis en

1954, c'est Pierre Mendès France qui lance le programme atomique Français

militaire. Le refus des deux grands a renoncer à la course au armement

avait fait pencher la décision de la France pour une force

dissuasive.

En 1958, le général de Gaule arrive à l'Élysée et sur la

lancé de ses prédécesseurs lance la création d'un organisme qui sera la

clef de voûte de l'aventure spatiale la SEREB, Société pour l'Étude et

la Réalisation d'Engins Balistiques. Devant le refus de coopération avec

Boeing et Lockheed, la jeune société se met en quête de développer ses

propres missiles.

Financée à l'origine par le

ministère de la défense, la SEREB va resté jusqu'en 1970 avant la fusion

avec Nord et Sud Aviation pour créer l'Aérospatiale, le fer de lance de

la réflexion française en matière balistique. Outre les programmes de

missiles sol-sol et sol-mer, elle explorera les avantages et les

inconvénients de la propulsion liquide et à poudre, tout en améliorant les

techniques de guidage et de pilotage des lanceurs. Travaillant dans un

premier temps pour le militaire et et en "cachette " pour le spatial, la

SEREB "officialise" son activité spatiale en 1961.

Quand le général de Gaule

décidera de quitter l'OTAN en 1964, la SEREB sera obligée de développer

toute seule de nouveaux missiles ainsi que leur système de guidage

auparavant fournit sous licence par les Américains.

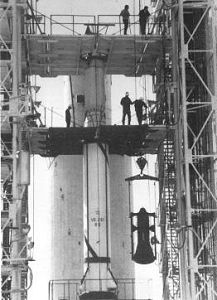

Septembre 1961, la France

décide de réaliser un lanceur spatial. Dans ce but, la SEREB avait

développé des véhicules d'essai dits VE qui portaient un numéro à trois

chiffres, le premier indiquant le nombre d'étages, le second le mode de

propulsion à poudre ou liquide et le dernier la présence ou non d'un

système de guidage. A ces véhicules des noms de pierres précieuses ont été

donné, Agate, Topaze, Rubis, Émeraude et

Saphir.

|

|

NOM: Agate VE

110

HAUTEUR: 8,56 m

DIAMETRE:

MASSE: 3400

kg

CHARGES: 100 kg à 200 km

1er vol : juin

1961.

Successeur du VE Aigle, il expérimente

la mise au point d'une ogive de mesures qui doit être montée sur

tous les véhicules d'essai suivant, d'une case à équipement

récupérable et des moyens d'essais et de mise en oeuvre du champ de

tir d'Hammaguir. 8 tirs sont réalisés entre 1961 et 63 avec succès.

Les quatre autres tirs suivants en version 110RR verront trois

échecs en 1963-64. |

|

|

NOM: Topaze VE

111

HAUTEUR:

DIAMETRE:

MASSE:

CHARGES:

1er

vol : décembre 1962

Topaze est la première

fusée à poudre française pilotée, grâce à quatre tuyères orientables

monté sur le fond du propulseur à poudre. Elle est stabilisée

aérodynamiquement non plus par des empennages, mais par une jupe,

sorte de tronc de cône, dont la traînée la maintient sur sa

trajectoire. Elle s'est rendu célèbre le 19 novembre 1962 en

expérimentant pour la première fois le système de pilotage

automatique. Elle est lancée au total 14 fois dont 13 avec succès

jusqu'en mai 1965. Les résultats très satisfaisants obtenus avec

les VE-110 Agate et VE-111 Topaze permettent de passer à la phase

suivante, celle de la validation du premier étage du VE-231

Saphir. |

|

|

NOM: Rubis VE

210

HAUTEUR: 9,61 m

DIAMETRE:

MASSE: 3360

kg

CHARGES: 30 kg à 2000 km

1er vol : juin 1964.

Le VE 210 réalise 6 tirs d'Hammaguir

avec Agate comme premier étage, Turquoise comme second pour étudier

le troisième du lanceur Diamant (largage de la coiffe, la séparation

et la mise en rotation).

4 autres tirs en version Rubis fusée ont

lieu en 1965-67 pour des expériences scientifiques. |

|

|

Le premier étage à

ergols liquide Émeraude VE 121 permet d'étudier la propulsion

(moteur Vexin). 5 sont lancé entre juin 1964 et juillet 1965. Le 15

juin 1964, le premier véhicule expérimental Émeraude VE-121 numéro 1

échoue suite à un problème de guidage. Le lancement a lieu depuis

depuis Hammaguir près de Colomb-Béchar en Algérie. La réalisation

d'un premier étage à propulsion par propergols liquide pour le

VE-231 Saphir s'impose. D'autant plus que le LRBA a déjà réalisé un

moteur de 16 tonnes de poussée pour la fusée sonde Vesta et qu'une

extrapolation des possibilités de ce moteur à 25 tonnes est

envisageable à court terme. La technologie des propergols solide

n'étant pas suffisamment développée pour permettre des poussées aussi

importante, le VE-121 Émeraude doit donc permettre l'étude de la

propulsion à partir de propergols liquide.

Le VE-121 servira de

premier étage au VE-231 Saphir. Il mesure 17,93 mètres, pour un

diamètre de 140 centimètres. Le moteur est alimenté en ergols par

pressurisation des réservoirs et fonctionne avec 12,7 tonnes d'acide

nitrique et d'essence de térébenthine, il développe une poussée de

280 KN pendant 91 secondes. La charge utile est de 395 Kg pour une

altitude maximum de 200 Km. Sa masse est de 18,2 tonnes.

Le

VE-121 est stabilisé aérodynamiquement par quatre empennages en

croix. Le pilotage en tangage et en lacet est assuré par la tuyère

orientable. Le pilotage en roulis par des gouvernes de bord de fuite

montées sur deux des quatre empennages et assistées de deux

propulseurs auxiliaires à poudre.

Le VE-121 est constitué d'un

premier étage à propulsion liquide, d'un second étage inerte

simulant la masse et dimensions du futur VE-231 Saphir et d'une tête

de mesure.

Sur les 5 tirs réalisés, les trois

premiers échoueront. |

Topaze VE 111 apporte des

solutions aux problèmes de la mobilité des tuyères pour le pilotage en

déviant le jet des moteurs. Placé sur Émeraude, il devient Saphir VE 231.

Dans le programme militaire initial, la fusée VE-231 Saphir doit permettre

d'expérimenter les techniques de pilotages, de séparation entre le premier

et le deuxième étage, de guidage et de rentrée dans l'atmosphère de la

tête de mesure. Trois tirs sont réalisé entre juillet et octobre 1965 avec

un échec (second tir).

Le but de la version VE-231G lancé 6 fois

en mars 1966 (tir G1-G2), en novembre 1966 (tir G3-G4) et janvier 1967

(tir G5-G6) est de permettre la mise au point d'un système de

guidage inertiel composé d'une centrale et d'un calculateur, de valider le

bon fonctionnement du système d'arrêt de poussée et de parfaire les études

de la précision de guidage.

Le but de la version VE-231 R lancé 5 fois

en 1966 est de permettre l'étude des problèmes liés à la rentrées dans

l'atmosphère et en particulier celle de l'ablation des matériaux du corps

de rentrée.

15 fusées sont lancées de juillet 1965 à janvier 1967 avec

seulement deux échecs (second et 12eme tirs).

La SEREB pense qu'en

associant à Saphir un 3eme étage on pourrait créer un lanceur de

satellites capable de satelliser 50 à 80 kg à 200 km. Cet étage

entièrement nouveau avec une structure en fibre de verre bobonés et à

poudre, il fallait le créer.

Le premier Diamant est lancé

le 26 novembre 1965 avec dans sa coiffe A1, une capsule technologique de

47 kg témoin de la réussite française. Malheureusement la presse ne

fut pas le témoin de l'exploit, la peur d'un échec à la veille des

élections présidentielles ayant inquiété l'Élysée et "militarisé" l'évènement.

Quatre Diamant sont lancés

d'Hammaguir. La seconde le 17 février 1966 pour satelliser Diapason, la

troisième et quatrième les 8 et 15 février 1967 pour lancer Diadem 1 et

2.

Hammaguir ferme ses portes le 1er juillet suivant et il faudra

attendre trois ans avant qu'une Diamant B ne lance le satellite Allemand Dial de la base équatoriale de Kourou, en Guyane.

|