|

|

Lorsque né le CNES, l'agence spatiale Française en

1961 et après sa prise de fonction en mars 1962, les ingénieurs font un

rapide état de ce qu'il existe comme fusées, moteurs et de ce qui

pourrait exister selon les crédits disponibles. Mis à part les fusées

sondes, il n'existe pas vraiment de projet de lanceur spatial, à par un

missile militaire qui pourrait servir de lanceur.

Un accord est signé

entre la Délégation Ministérielle de l'Armement DMA et le CNES pour

réaliser une version spatiale du Saphir en décembre 1961. la maîtrise d'oeuvre est confié à la SEREB, la société d'études et de réalisation d'engins balistiques.

La fusée

Rubis est alors créée pour tester en vol le troisième étage du lanceur,

monté pour la circonstance sur un étage Agate.

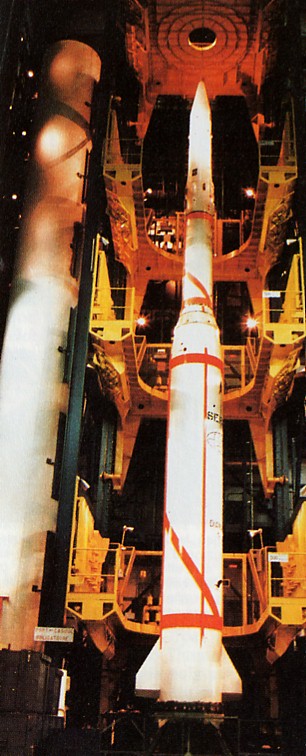

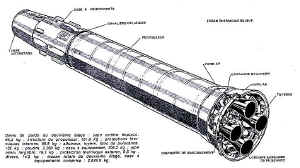

Diamant A est un lanceur trois étages mesurant 18,2 m

de hauteur pour 1, 40 m de diamètre. Il pèse 18,39 tonnes au

lancement.

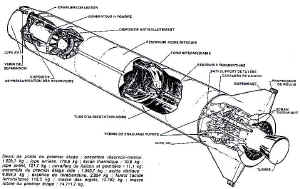

Le premier étage Émeraude mesure 9,92 m de hauteur et

pèse 14,71 tonnes au lancement. il contient 12,762 tonnes d'essence de

térébenthine et d'acide nitrique alimentant un moteur Vexin à tuyère

orientable de 28 tonnes de poussée. Sa durée de fonctionnement est de 93

secondes. Le moteur Vexin ne

comporte pas de turbopompe. Les liquides sont injectés dans la chambre de

combustion par mise en pression (22 bars) des réservoirs. Un générateur

à combustible solide dont les gaz sont refroidis par de l'eau assure cette

mise en pression. La tuyère est montée sur cardan. Son orientation est

commandée par deux vérins. Cette disposition permet de contrôler

l'assiette de la fusée en tangage et en lacet ; (le roulis est contrôlé

par des dispositifs installés sur deux des quatre stabilisateurs

aérodynamiques situés à l'arrière de la fusée). Le moteur VEXIN a équipé

Émeraude, Saphir puis Diamant. |

|

|

|

| Jupe 1er/2ème étages |

Moteur Vexin |

|

|

|

| Essais d'un moteur Vexin |

Explosion lors d'un essai |

|

|

Diamètre

Longueur

Masse à

vide

Structure

Épaisseur de la virole

cylindrique

Nature des ergols acide nitrique + essence de

térébenthine

Masse d'acide après remplissage

Masse

d'essence après remplissage Diamètre du col de la

tuyère

Rapport de section

lmpulsion spécifique au

sol dans les conditions de fonctionnement

Durée de

combustion

Poussée au départ

Poussée moyenne |

1,4 m

10 m

1

950 kg

acier 15 CDV 6

2,3 mm

9700 kg

3070 kg

390

mm

3,6

203 sec.

93 s

274

kN

310 kN |

|

Le premier étage est constitué par une

enveloppe en acier soudé (Vascojet 90) divisée en deux réservoirs

par un diaphragme. L'éjecteur du moteur-fusée, articulé par un cardan,

permet de piloter l'étage en tangage et en lacet au moyen de deux

vérins à coupleur magnétique. Le pilotage en roulis résulte du

braquage de gouvernes aérodynamiques disposées sur deux des quatre

éléments d'empennage qui équipent la jupe arrière. La jupe

tronconique avant contient également certains équipements

séquentiels de pilotage et de mesures.

La mise à feu est

assurée par le mélange hypergolique de 113 kg de Fantol (déposé au

fond du réservoir d'essence) avec l'acide nitrique. La mise sous

pression (22 bars) des réservoirs s'effectue à l'aide d'un mélange

de gaz de poudres refroidies par de la vapeur d'eau issu d'un

générateur disposé sur le fond avant de l'engin. Ce générateur

contient 116 kg de poudre Epictéte E-8 et 120 litres d'eau. La

poussée varie entre 28 et 30 tonnes selon l'instant

considérée.

Ce premier étage est caractérisé par une grande

simplicité et une robustesse structurale remarquable étant donné

l'épaisseur des parois. Le système de chasse des ergols par

pressurisation, s'il conduit à une structure plus lourde, présentait

l'avantage d'être bien connu des techniciens du LRBA et fut donc

adopté par souci de simplicité et d'efficacité. Le choix du

classique système à turbopompes aurait évidemment permis d'abaisser

de 15 % à 9 % l'indice constructif de cet étage, mais au prix d'un

coût et d'une durée de mise au point nettement plus importants.

Quant à la pressurisation par gaz comprimé (hélium), encore plus

simple, elle aurait conduit à un bilan de masse difficile à accepter

d'autant plus que la pression de chambre aurait été encore

abaissée.

Tel qu'il est, ce premier étage Constitue donc un

compromis efficace entre le niveau de performance et le coût du

développement. On notera d'ailleurs que, dans le cas d'un premier

étage, les considérations économiques et industrielles doivent

l'emporter sur toutes autres; il peut en effet être plus rationnel

de réaliser, pour une énergie finale à fournir, un premier étage

plus gros et moins difficile à fabriquer. Une version à poudre de ce

premier étage fut envisagée par la suite avec ses quatre tuyères de

11 tonnes de poussée unitaire, elle aurait bénéficié des travaux

menés sur le deuxième étage, car sa conception était proche de celle

de Topaze. Avec une poussée au départ de 44 tonnes, Diamant aurait

alors bénéficié de performances meilleures (120 kg

satellisables). |

|

|

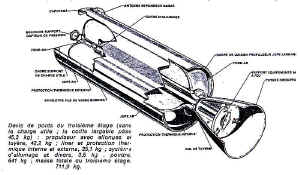

Le second étage Topaze est à poudre (Isolane). il

mesure 4,70 m de long pour 80 cm de diamètre. Il pèse 2,93 tonnes dont

2,26 de carburant. Quatre moteurs de 15 tonnes assurent la propulsion

pendant 44 secondes.

|

|

|

Diamètre

Longueur

Masse à

vide

Structure du propulseur

Épaisseur de la

virole cylindrique

Propergol

Masse de

poudre

Nombre de tuyères

Diamètre au col d'une

tuyère

Rapport de sections

Impulsion spécifique

dans le vide dans les conditions de fonctionnement

Durée de

combustion

Pression maximale de régime

Poussée moyenne |

800 mm

4,7

m

670 kg

acier 40 CDV 20

1.5

mm

lsolane 28/7

2260 kg

4

92

mm

12,2

259 s

44 s

35,2

bar

150 kN |

|

Le deuxième étage de Diamant Topaze (issu du

VE III) possède une structure en acier (roulé soudé) de 80 cm. de

diamètre, chargée d'un bloc de poudre lsolane élaboré par le Service

des Poudres. Les quatre tuyères mobiles sont orientables par

rotation elles sont en effet légèrement coudées, d'où une variation

de l'axe de poussée de chacune d'entre elle lorsqu'on les oblige à

tourner autour d'un axe perpendiculaire à leur embase. Des vérins

hydrauliques animent ces tuyères, ils sont alimentés en énergie par

un bloc de puissance disposé sur le fond arrière du propulseur. On

note, par ailleurs, pour la structure l'utilisation d'acier à haute

résistance (140/160 kg/mm2), type "Vascojet 1.000 ". et l'adoption

de tuyères en orthostrasyl.

Le propulseur est équipé d'un

allumeur, placé dans le fond avant, utilisant une composition

aluminothermique pulvérulente contenue dans un étui perforé.

La

jupe arrière tronconique du deuxième étage est aménagée pour

supporter le dispositif de basculement devant amener le troisième

étage à l'assiette convenable avant sa mise à feu. Le dispositif

pneumatique de basculement utilise un système de huit micro tuyères

fixes disposées à la périphérie de la jupe arrière.

La jupe, qui

relie le troisième étage à la case à équipements, est composée de

deux demi coquilles dont le déverrouillage puis l'ouverture grâce à

la force centrifuge assure le largage du troisième étage.

Les

équipements de pilotage sont tous situés dans dans la case à

équipement, à l'exception du bloc de puissance. Ces équipements

comprennent principalement une centrale d'attitude un bloc gyrométrique un bloc de commande un programmeur d'attitude un bloc

électronique de basculement.

La case contient

également les équipements de télécommande qui ont pour rôle de

transmettre l'ordre d'allumage anticipé du troisième étage ai une

correction de l'instant nominal est jugée nécessaire et de permettre

la destruction de l'engin ai celle-ci est commandée du sol pour des

raisons de sécurité. Elle contient aussi les équipements de

télémesure situés dans la case à équipements qui assurent la

transmission des informations provenant du premier étage, de la jupe

arrière deuxième étage et de la case elle-même.

Cette

télémesure est du type AJAX FM-FM.

Sur la structure externe de la

case à équipements sont enfin fixées quatre fusées de mise en

rotation à poudre et deux fusées de séparation à poudre (impulsion

totale de 2 800 N.s en 0.4 s

environ). |

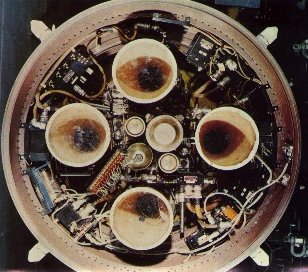

Le troisième étage P064 est aussi à poudre, il

mesure 1,85 m de long pour 65 cm de diamètre. il pèse 708 kg dont 640 de

carburant. Son moteur de 50 kg de poussé dans le vide fonctionne durant 44

secondes.

|

|

Diamètre

extérieur

Longueur

Masse à vide (allumeur

excepté)

Propergol

Masse de

poudre

impulsion spécifique dans le vide dans les

conditions de fonctionnement

Diamètre de col

Rapport de

sections

Pression initiale de

fonctionnement

Pression maximale

Durée de

combustion totale

Poussée maximale |

660 mm

2,06

m

67,9 kg

isolane 28/7

641 kg

273 s

96

mm

27,7

19 bars

40

bars

45s

52 kN |

|

L'enveloppe du 3 étage est obtenu par

bobinage sur un mandrin de fil de verre imprégné de résine phénolique. Les protections thermiques internes des fonds avant et

arrière sont mises en place sur le mandrin avant bobinage. Le

propulseur est recouvert extérieurement d'une protection thermique

sublimable et est équipé d'une tuyère fixe dont le divergent, en

orthostrasyl fretté par un bobinage on fil de verre, est formé

suivant un profil en - coquetier -.

L'allumeur est

constitué par une canne perforée contenant une charge

aluminothermique pulvérulente. Elle est solidaire d'un opercule fixé

en aval du col de la tuyère. La rupture de l'opercule 'à 'l'allumage

'du propulseur entraîne l'éjection de la canne et de la platine de

mise à feu. Les équipements de mise à feu sont constitués de deux

chaînes identiques en parallèle comportant principalement un

temporisateur commandé par un relais d'armement et un

accéléro-contact de sécurité. L'ordre d'armement est élaboré dans la

case à équipements par l'un des organes suivants le programmeur de

séquences. a chaîne de relais temporisés doublant ce dernier on

secours ou la télécommande selon les résultats de la

trajectographie.

La coiffe fixée sur la jupe avant du 3ème

étage assure la Continuité des formes aérodynamiques et protège la

charge utile pendant la traversée des couches denses de

l'atmosphère. Sa structure est constituée d'un stratifié verre -

résine en nid d'abeille. Elle est larguée en deux parties après

l'extinction du 2'étage. |

La coiffe recouvre cet étage. De forme conique

elle mesure 2,4 m de hauteur pour 45 kg.

Le Diamant peut placer 130 kg

sur une orbite basse à 200 km, inclinée à 5° ou 95 kg à 1000 km en orbite

polaire.

La

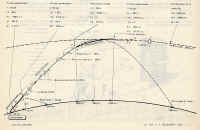

phase de vol commence par le décollage d'Hammaguir vers l'Est. Les deux

premiers étages fonctionnent durant 144 s, le premier retombant à 350 km

du pad dans le désert et le second à 1900 km en pleine mer.

Une phase

balistique suit la phase propulsée des étages inférieurs. Elle permet de

larguer la coiffe, puis de basculer l'ensemble second étage vide, case à

équipement, troisième étage et le satellite par un jeu de micro tuyère

alimentées en fréon de manière à lui donner une direction parallèle à l'horizontale de l'apogée de la trajectoire balistique intermédiaire.

L'ensemble est mis en rotation à 5 tours par seconde afin de donner à l'axe

une direction fixe dans l'espace et stabilisé par effet

gyroscopique.

Le troisième étage est séparée de la case à

équipement. Il est mis à feu et achève de communiquer la vitesse de

satellisation au satellite.

Un peu plus de 8 mn après le lancement, le

troisième étage vide et le satellite sont sur

orbite.

|

|

La mise sur orbite d'un

satellite à l'aide de Diamant s'effectue selon la procédure

suivante

- Mise à feu du générateur de

pressurisation du 1er étage. Environ 3 secondes après, largage de la

sangle liant l'engin à la table de lancement (délai d'établissement

de la pleine poussée).

- Propulsion du 1er étage pendant 93

secondes environ Le lanceur est piloté durant la propulsion des deux

premiers étages de façon à suivre un programme d'assiette " mis en

mémoire dans un programmeur d'attitude".

- Séparation 1er - 2eme

étage pendant la décroissance de la poussée du 1er étage. La

détection de la chute de poussée est faite par un accéléromètre

réglé à 1,6 g. Une seconde après la détection, il y a mise à feu de

12 vérins pyrotechniques qui assurent le déverrouillage et la

séparation des deux étages. |

|

- Allumage du

2eme étage une demi seconde après la mise à feu des vérins de

séparation. La combustion du 2eme étage dure 44 secondes environ. Un

accéléromètre détecte la queue de poussée et le dispositif

auxiliaire de pilotage prend en charge l'ensemble 2eme étage vide -

3ème étage " qui est basculé lentement autour de son centre de

gravité. Ce dernier suit alors une trajectoire balistique dont

l'apogée a une altitude voisine de celle du périgée escompté de

l'orbite. Le basculement dure environ 2 minutes et oriente engin

selon une direction sensiblement parallèle à l'horizontale locale du

point qui sera atteint au moment de l'allumage du 3eme étage.

-

La coiffe qui protégeait le satellite pendant la traversée des

couches denses de l'atmosphère est éjectée dix secondes environ

après la fin de combustion du 2eme étage.

- L'engin,

convenablement orienté, est mis ensuite an rotation autour de son

axe de roulis à 270 t-mm., en 1 seconde environ, à l'aide de quatre

petites fusées à poudre montées sur la case à équipements.

-

Séparation du 2eme étage vide par déverrouillage (14 secondes

environ après la fin de la mise en rotation) des deux demi coquilles

constituant la jupe avant largage et allumage des deux rétrofusées

montées sur la case équipements.

- Allumage du 3eme étage

lorsqu'il atteint le voisinage de l'apogée de la trajectoire

balistique intermédiaire suivie par l'engin depuis l'extinction du

2eme étage. L'instant d'allumage est donné par le programmeur de

séquences de l'engin, à un temps prédéterminé fonction de l'orbite

nominale, mas un recalage de cet instant nominal est possible par

télécommande grâce à un calculateur au sol. Il est effectué par

télécommande à partir des éléments d'une trajectographie réalisée

pendant les premières secondes du vol balistique

intermédiaire.

Combustion du 3eme étage pendant 45 secondes

environ.

- Extinction du 3eme étage et début de la mise en

orbite au périgée théorique.

|

|

CHRONOLOGIE DE

LANCEMENT

La chronologie d un tir de Diamant "

telle que résumé ci-après, repose évidemment sur des bases

théoriques la réalité correspond rarement aux prévisions, surtout

pour un engin aussi complexe qu'une fusée à trois étages, faisant de

surcroît appel à un moteur bi liquides. Mais cette chronologie

théorique permet de mieux comprendre les précautions extraordinaires

prises par les techniciens pour réduire les risques d'échec tout est

contrôlé, manuellement et automatiquement, dans les moindres

détails, ce qui nécessite d'ailleurs un énorme appareillage

électronique dont la seule mise au point est déjà, en elle-même, une

lourde tâche. Comme la fusée elle-même, cet appareillage était

transporté au Sahara en double exemplaire, afin de réduire les

risques de pannes. Quant aux moyens du champ de tir, ils sont, eux

aussi, contrôlés avec sévérité et leur mise en oeuvre exige un

millier de personnes... sans oublier les stations de poursuite et de

télémesure réparties sur deux continents et qui doivent rester en

alerte. La mise sur orbite d'un satellite est donc une opération

très complexe, infiniment plus que le premier vol d'un

avion.

le compte à rebours

H - 6 h

30

- Premier départ des équipes des constructeurs et du

Centre d'Essais vers la base de lancement (" Brigitte ").

H

- 6 h 00

- Mise en place du personnel et du matériel pour

le remplissage en " fantol " et le remplissage en essence du premier

étage.

- Déhaubannage de la fusée: réchauffage de la

batterie S.B. 8.

- Début du remplissage en fantol (celui-ci

demande cinq minutes).

H - 5 h 45

- Fin de

remplissage " fantol " et début de remplissage en essence de

térébenthine (15 minutes)

H - 5 h 00

- Fin de

remplissage essence mise en place sécurité incendie et équipe

sanitaire côté acide mise en place de l'avitailleur acide. H - 4 h

15

- Évacuation de la rampe par le personnel non

indispensable; début de remplissage en acide nitrique contrôle de

l'allumeur de la charge de destruction du premier étage.

H

- 3 h 45 - Mis e en place du personnel pour l'essai général du champ

de tir début d'écoute (bases " Bacchus ", Brétigny,

Guépratte).

H - 3 h 30

- Essai Général Champ de

Tir (chronologie fictive prise à H - 15'). Cet essai se poursuit en

temps réel au moins jusqu'à H + 12'. Il se poursuit, si nécessaire,

en temps accéléré.

H - .3 H 00

- Fin de

remplissage acide.

- Coupure du réchauffage batterie S.B.

8.

- Début de l'armement pyrotechnique (deuxième phase) la

clef du pupitre de tir est remise aux artificiers branchements

pyrotechniques des premier et deuxième étages de la

fusée.

H - 1 h 45

- Repli provisoire des

artificiers mise sous tension manuelle du fonctionnel pilotage, et

mise en route de la centrale d'attitude S.A.G.E.M.

H - 1 h

35

- Suite armement pyrotechnique (deuxième phase) la

centrale S.A.G.E.M. et les ventilations restent en route début de

l'étalonnage de la télémesure.

H - 1 h 10

-

Remplacement de l'enceinte chauffante troisième étage par une housse

calorifuge largable.

H - 50'

- Évacuation de

l'engin par les artificiers ; retrait du portique et contrôle de la

centrale S.A. G.E.M.

H - 20'-- Arrêt de la ventilation du

bloc S.A.T. premier étage. Le personnel de la tour se

replie.

H - 15'- Fermeture des portes du P.C. "

Brigitte" ; remise de la clef du pupitre à l'opérateur pupitre

de tir ; fin de l'étalonnage de la télémesure.

H - 12'-

Feu vert PC. " Brigitte " ; remise hautes tensions radar et

télécommande.

C'est la séquence de mise en oeuvre et de

surveillance de l'engin uniquement faite depuis le P.C. de lancement

par le pupitre de tir. Elle commence à H - 10'; à partir de ce

moment aucun personnel ne doit se trouver sur l'aire de lancement.

Les contrôles automatiques suivants sont effectués

H - 10'-

Établissement du contact général du pupitre de tir ; contrôle des

voyants ; démarrage de la caméra du pupitre et des contrôleurs qui

effectuent leur autocontrôle.

H - 9'- Alimentation de

l'engin sur les batteries externes (en particulier répondeur, balise

C.N.E.T., télémesures, qui émettent quelques secondes après)

contrôle de l'alimentation fonctionnelle pilotage premier étage;

début des contrôles télémesures et contrôle de répondeur.

H

- 8'- " Brigitte " cesse d'interroger l'engin et contrôle sa réponse

à l'interrogation de radar Aquitaine.

H - 5'- Les

récepteurs de télécommande sont branchés sur une alimentation

extérieure ; Vérification du passage des ordres de démarrage

troisième étage et de l'ordre de destruction contrôles des tensions

de télécommandes et de l'électronique de basculement.

H - 4'- Mise en route des enregistreurs magnétiques.

H - 3'20" -

Coupure de l'alimentation extérieure télécommande. Contrôle de la

chaîne de pilotage du premier étage.

H - 2'30" - Le point

de télémesure passe le vert si tout est correct.

H - 2'-

Ouverture des vannes haute pression et basse pression du premier

étage contrôle dynamique de la chaîne de pilotage du premier

étage.

H - 1'15" - Armement des moteurs allumeurs du

premier et du deuxième étages suite des contrôles premier étage et

télémesure.

H - 1'- Branchement de l'engin sur batterie

interne démarrage du G.A.P. du deuxième étage et changement de

vitesse de la caméra du pupitre contrôles du pilotage du deuxième

étage.

H - 20" - Armement du dispositif de destruction.

Démarrage de l'enregistreur derniers instants ".

H - 10" - Mise

en route des caméras oscilloscopes.

H - 7" - Mise en route

de l'horloge du pupitre du tir qui, à partir de cet instant,

commande automatiquement les séquences. Démarrage du programme de

séquences (case d'équipement) et du programmeur de séquences

d'attitude ; Armement, largage sangle ; Branchement des batteries

pyrotechniques de l'engin.

H - 5" - Déclenchement des

caméras et de tous les enregistrement sol.

H - 2" - Largage

des prises ombilicales " charges utile " et " case d'équipement ".

Ce largage conditionne la mise à feu des fusées

anti-roulis.

H - O - Ordre " FEU " du pupitre de tir ; il

déclenche - la mise à feu du générateur du 1er étage. - le largage de

la prise ombilicale du 1er étage.

Remarque : Durant toute la

séquence de tir, il est possible de faire un arrêt de chronologie et

de revenir en arrière si cela est nécessaire.

Le décompte " positif

:

On suppose ci-dessous que l'engin a

décollé 3 sec. après l'ordre " FEU " de l'officier de tir, prononcé

en lisant H = -O au décompte. Les temps ci-dessous énoncés sont les

temps lus sur les voyants du décompte, qui mettent 1 seconde à

passer de -0 à + 0.

H + 2" - Décollage. Il est contrôlé par

l'opérateur Centre d'Essai du P.C.C.T. qui annonce alors " TOP

DÉCOLLAGE " (l'allumage de la tuyère n'est pas significatif, il a

lieu environ 1,5 à 2'avant le décollage).

H + 7" - Largage

fusée anti-roulis.

H + 1'35" - Fin de propulsion 1er étage

mise à feu 2eme étage.

H + 2'19" - Fin de propulsion 2ème

étage.

H + 2'32" - Largage coiffe. - Déploiement des

antennes 2'38".

H + 2'47" - Début de

basculement.

H + 4'45" - Mise en rotation.

H + 4'59" - Séparation 3ème étage.

H + 6'32" - Retombée de l'étage.

H + 7'20" - Mise à feu 3ème étage.

H + 8'5" - Fin de propulsion 3ème étage injection périgée

H + 10'22''- Séparation satellite du 3ème étage.

H + 14'04" -

Retombée du 2ème

étage. |

Diamant A fait son entré dans le club très fermé des

puissances spatiales le 26 novembre 1965 à 15 h 47 mn 21 s (heure de

Paris) en plaçant sur orbite le premier satellite Français A1 Astérix.

Trois autres Diamants seront lancés de la base algérienne d'Hammaguir

jusqu'en février 1967 avant sa fermeture en

juillet de la même année.

|

26 novembre 1965 15h 47 mn 21 s

|

Hammaguir |

A1 Astérix 39 kg |

528/ 1787 km |

|

17 février 1966 8 h 33 mn 36 s |

Hammaguir |

D 1 Diapason 18,5 kg |

506/ 2750 km |

|

8 février 1967 |

Hammaguir |

D1 C Diadème 23 kg |

572/ 1353 km |

|

15 février 1967 |

Hammaguir |

D1 D Diadème 2 23 kg |

592/ 1868 km |

|